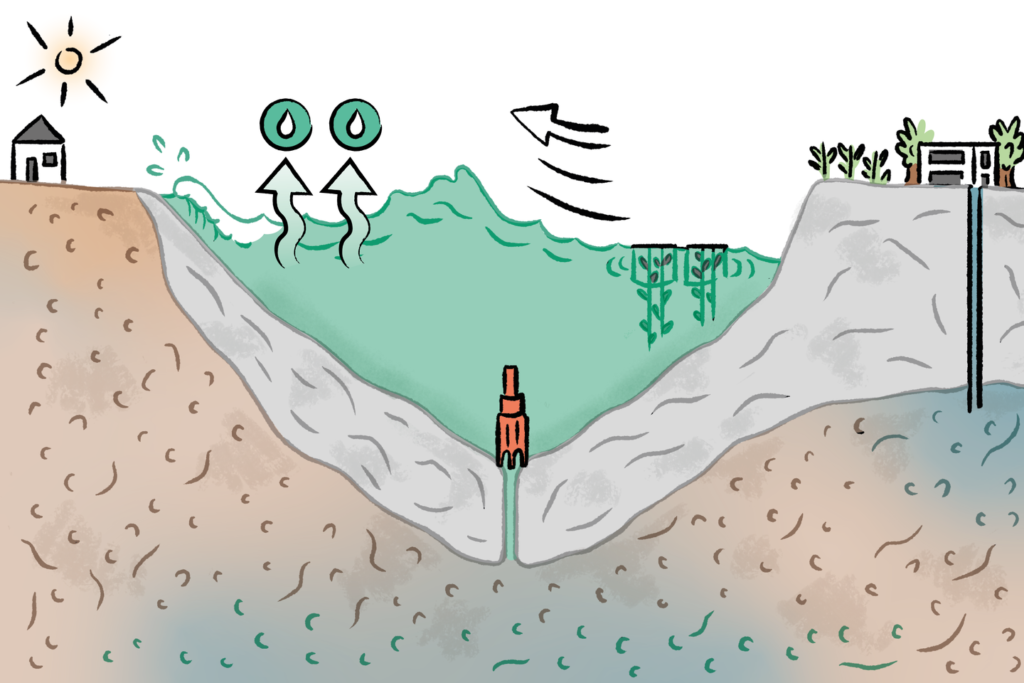

Situé à 30 kilomètres au sud-ouest de Montpellier, à proximité de la ville de Sète (Hérault), l’étang de Thau est une lagune d’eau saumâtre d’environ 70 kilomètres carrés communiquant avec la mer. Une source sous-marine, baptisée « la Vise », dont l’exutoire se trouve à 30 mètres de profondeur, apporte en temps normal de l’eau douce à ce vaste lagon contribuant à la bonne santé de son écosystème et à la qualité de sa production conchylicole. Mais que survienne un coup de vent après une période de sécheresse et le processus s’inverse. L’eau salée de l’étang s’infiltre à travers le drain de la source pour venir contaminer l’aquifère karstique qu’exploitent plusieurs localités des environs.

Ce phénomène d’inversac s’est répété à huit reprises depuis les années 1960, chaque fois sur des périodes plus longues. Celui de 2020-2022 a duré presque seize mois. Une équipe du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et de l’université de Neuchâtel (Suisse) a documenté ce mécanisme.

Dans le cadre du projet Dem’Eaux Thau, coordonné par le Syndicat mixte du bassin de Thau et le BRGM, des hydrogéologues ont d’abord multiplié les observations sur le terrain, de 2017 à 2022. Forages, carottages, campagnes géophysiques, analyses géochimiques et déploiement par des plongeurs d’un dispositif expérimental sur l’exutoire de la Vise ont permis d’identifier des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques favorables à l’aléa. Et de proposer aux gestionnaires un outil d’évaluation des risques de déclenchement d’un inversac. Un possible lien avec des changements climatiques fait partie des hypothèses.

Il vous reste 28.67% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.